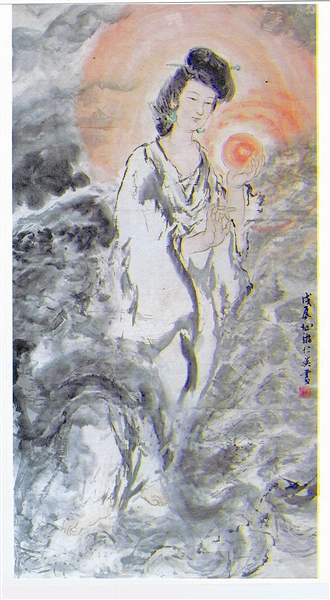

李耕國畫藝術(shù)研究院名譽(yù)院長孫仁英,生于仙游,長在仙游。他通過多年對古典人物畫大師李耕的藝術(shù)研究和實(shí)踐,逐漸摸索、借鑒、汲取,從中獲得啟迪,創(chuàng)造了自己別具一格的畫風(fēng)。 孫仁英在廣泛借鑒歷代古典人物畫技法的基礎(chǔ)上,結(jié)合“李派”古典人物畫的意境與造型,將水墨和顏色浸染于宣紙上,色彩或濃烈或恬淡,手法或工筆或?qū)懸猓咕€條與墨塊有機(jī)融合,產(chǎn)生了一種獨(dú)特的藝術(shù)效果。 孫仁英的古典人物畫以水墨展示人性,這些作品也是他根據(jù)自己對人物的審美聯(lián)想與感悟,打開的一扇扇心靈的窗戶。他筆下的山水畫也皆能達(dá)到揮灑酣暢,曲柔帶剛。深谷幽泉飛瀑,溪澗清涼甘洌,翠葉淋漓欲滴,樹干韌直遒勁,小橋流水人家,碩果飽滿充實(shí),使欣賞者從中感悟到:人生順逆之苦樂酸甜。 不斷的探索,使孫仁英的作品常常出現(xiàn)新的藝術(shù)景觀。他的作品通過對比烘托出主次分明的關(guān)系,體現(xiàn)了“無法之法法更嚴(yán)”的創(chuàng)作規(guī)律。孫仁英還更多地看重讀者的欣賞習(xí)慣與收藏準(zhǔn)則,創(chuàng)作出了《五百羅漢》《瑤池獻(xiàn)壽》《鯉湖九仙》《宋四大家》等具有一定收藏和審美價(jià)值的作品。 孫仁英是一位精于心、簡于形的畫家。他深諳中國畫的創(chuàng)作要領(lǐng),不僅要注重苦練基本功,還要具有一定的文化理論水準(zhǔn)。他認(rèn)為,只練畫,不注入個人感情,不修養(yǎng)個人品格,不學(xué)中國畫史,只能算是畫匠。為了吸收中國畫傳統(tǒng)文化營養(yǎng),孫仁英除了對中國歷代畫論、中國古典人物畫論等珍貴的中國畫遺產(chǎn)進(jìn)行研究外,還把任伯年、黃慎、陳師曾、李耕等大師的畫論,以及莆仙戲曲藝術(shù)、仙作古典家具藝術(shù)納于自己的研習(xí)范圍。 歷史畫論、地方戲曲藝術(shù)、仙作古典家具藝術(shù)在孫仁英從事國畫創(chuàng)作過程中,得到了借鑒和融合。與此同時(shí),他也研習(xí)其他中國文化歷史和宗教知識,從中獲得了大量營養(yǎng)。 孫仁英的國畫作品體現(xiàn)了“無動靜而具有圖畫之燦爛,無聲音而具有音樂之美感”。他把構(gòu)思成的圖畫形體與藝術(shù)修養(yǎng)融于作品中,紅情綠意,曲盡其妙,使每一幅作品都不同凡俗。人人事事山山水水枝枝葉葉,都使人感到脈搏在跳動,“血液”在流淌。孫仁英的畫作除了常見的古典人物畫,另一種就是與山水畫相對應(yīng)的山水人物畫。孫仁英認(rèn)為,一幅好的國畫作品,應(yīng)為多種學(xué)問融為一體,相互輝映。既能豐富畫面內(nèi)容,又能擴(kuò)大畫面境界,給人以更多的審美享受。 孫仁英的國畫作品很講究整體架構(gòu)和創(chuàng)作技法的統(tǒng)一,并通過水墨、線條傳神,形成了酣暢灑脫、起伏變幻、行云流水般的風(fēng)格。為了追求新的審美境界,孫仁英力求在骨、氣、神、韻、肉的內(nèi)在聯(lián)系中探索出一種與眾不同的筆墨運(yùn)用技法,即便在一幅作品中有多個人物,多種形象出現(xiàn),也是筆墨有別,變幻莫測,筆隨人意,畫隨心移。他的作品筆墨線條,濃淡相染,引渡飛白,相互牽制,又相互支撐,或側(cè)、或扁、或正、或偏、或輕、或重,都順其所欲,成其所為。 多年來,他的佳作不僅屢次入選全國大型畫展及被人民大會堂、國家文史館和中國美術(shù)館收藏,頗得好評。人民大會堂管理局原局長劉水生,看了孫仁英為北京人民大會堂創(chuàng)作的《竹林七賢》,不禁贊嘆:“孫仁英的作品使我改變了看法,‘李耕畫派’后繼有人!” |

bab96709-b0ef-415e-b4df-709f9e7892f8.jpg)